-

中文

English 한국어 버전

-

南海Ⅰ号,水下考古的那些事儿

2023-09-26 阅览次数:6103 收藏

“南海Ⅰ号”这艘古沉船,是中国迄今为止发现的文物储存最多、保存最完整的远洋贸易商船,距今有800多年历史。这条沉船从1987年首次发现,到最后完成考古发掘工作,共历时30余年。

伍萨、大荣和许伟明老师对“南海Ⅰ号”的发掘,充满了好奇。广东省文物考古研究院原副院长、研究员崔勇老师负责发掘工作,为他们解答了很多“南海Ⅰ号”背后的故事。

崔勇老师介绍,1987年,广州救捞局和一个英国的打捞公司在寻找另外一艘沉船的时候,无意中发现了深埋在23米之下的“南海Ⅰ号”这条古沉船。1989年,对“南海Ⅰ号”进行了水下考古调查,发现这艘沉船非常难做,一是几乎没有能见度,二是海况不好。2001年,搜寻和定位沉船遗址,对这艘沉船进行了精确的定位。

1987年,发现“南海Ⅰ号”这条古沉船后,中国成立了水下考古机构。当时发现我们水下考古的能力,还无法完成这个任务,用传统的水下考古方法,在这条沉船上很难实施,除了打捞沉船上的文物之外,我们没法完成绘图、摄影、摄像这些常规工作,将会损失很多信息。

视频资料:水下打捞

崔勇老师回忆,2003年,提出了整体打捞的概念,第二年就通过了这个概念性方案。沉船打捞起来后,放在什么地方?如果没有合适的地方存放,打捞这条沉船将没有意义,于是,我们就想到了盖一座博物馆。2004年11月28日,广东海上丝绸之路博物馆奠基;2007年5月,广东海上丝绸之路博物馆封顶;2007年,整体打捞“南海Ⅰ号”古沉船。“南海Ⅰ号”的整体打捞和广东海上丝绸之路博物馆的整体建设,是有机地结合在一起的,这是一个庞大的系统工程,凝聚了很多人的心血和努力。

视频资料:整体打捞“南海Ⅰ号”古沉船

崔勇老师称,整体打捞的沉箱打捞方法,在全世界是一个开创性的工作,没有先例,并且,这种没有强度的古代沉船打捞是非常有风险的。从2003年到2006年,我们开了很多次专家会,在北京就开了两次方案的论证会,从概念性方案到细化方案,再到施工方案,足足花了三年的时间讨论方案。2007年,才正式实施整体打捞行动。

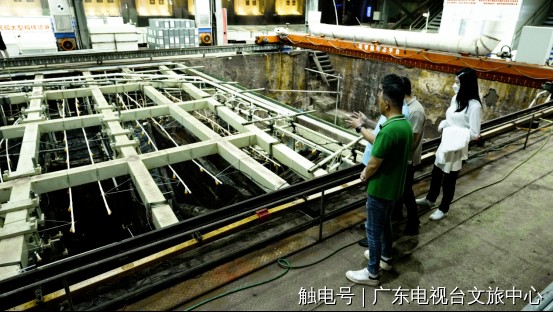

工作人员在“南海Ⅰ号”沉船的考古现场

在崔勇老师的引领下,三人来到了“南海Ⅰ号”沉船的考古现场。考古现场装配有许多的科学仪器和设备,牢固的支护架支撑住“南海Ⅰ号”的船体。在现场,崔勇老师为三人解读了当时发掘“南海Ⅰ号”背后的故事。

“南海Ⅰ号”沉船的考古现场

崔勇老师为三人介绍了“南海Ⅰ号”的水密隔舱,它是一个船舱,一格一格的叫隔舱板,每个隔舱之间是不相通的。水密隔舱是中国造船史上的重大发明,也是防止沉船非常有效的一个方法,是中国对世界造船业最大的贡献之一。

崔勇老师介绍“南海Ⅰ号”古沉船的水密隔舱

告别崔勇老师后,伍萨、大荣还沉浸在水下考古的感受中,现场工作人员每天长时间在味道刺鼻的环境中工作,他们的这份责任心和坚守,让人十分感动。

在广东海上丝绸之路博物馆,我们不仅仅看到的是一艘古代的沉船,还看到了考古学中国学派身上的使命和孜孜不倦的精神,他们开创了一项伟大的事业,令人十分敬佩,向他们致敬!

《一起旅游吧》15集大型文化旅游特别节目

播出平台

广东广播电视台新闻频道

首播:周六12:30

重播:周日06:30

广东广播电视台国际频道

首播:周六19:05

重播:周日07:05

触电文旅专区

出品单位

广东省文化和旅游厅

摄制单位

广东广播电视台文旅中心

协助单位

阳江市文化广电旅游体育局

广东海上丝绸之路博物馆