-

中文

English 한국어 버전

-

讲座预告丨大航海:“南海I号”与海上丝绸之路 岭南文化新讲第24讲

2024-04-22 阅览次数:5877 收藏

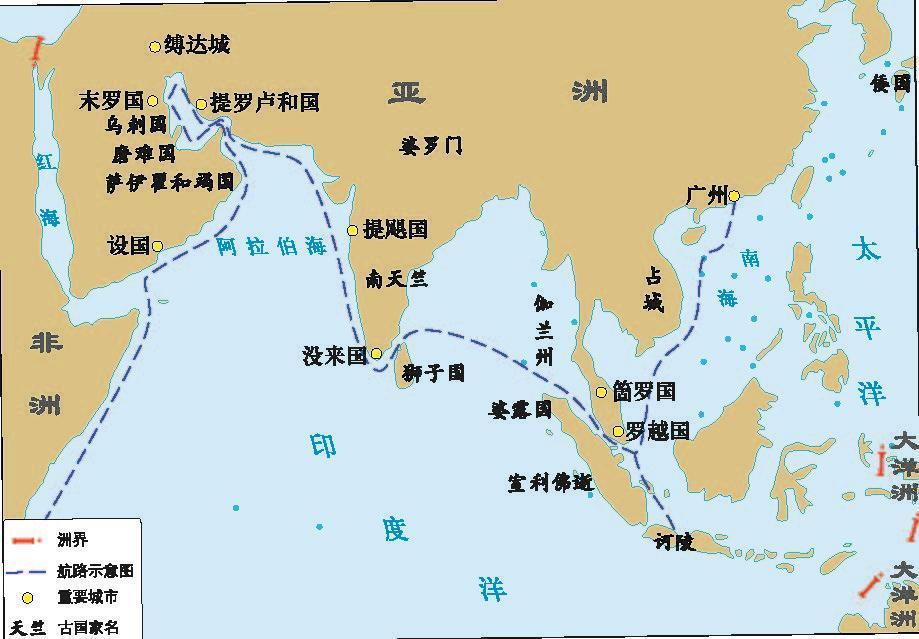

海上丝绸之路,即公元前3世纪晚期至19世纪中期之间,连接太平洋和印度洋北岸、西岸古代国家与地区(16世纪之后扩展至欧美地区)的海洋交流通道。沿此通道的政体和族群除了进行丝绸、陶瓷、香料、金属制品等货物的长期贸易之外,还在文化、科技、宗教和人员等方面进行频繁的交流与融合,是人类命运共同体的有机组成部分。

贾耽记载的“广州通海夷道”航路示意图(据孙光圻《中国古代航海史》)

宋王朝立国之初,统治集团就注意到了海洋贸易的重要性。971年6月,宋军攻克割据岭南的南汉政权都城广州后仅4个月,就在此设置了中国历史上第一个专门的海洋商贸管理机构——市舶司。神宗年间颁布了世界上最早的成文海商法——《元丰广州市舶条法》。

此外,两宋还特别重视招商引资工作,对外国商人予以充分尊重。宋王朝的手工业生产能力强大,为海洋贸易持续提供商货供给,且不断开辟新航线,扩大海洋商贸的朋友圈。诸多因素,造就了“百舸争流千帆竞,涨海声中万国商”的繁荣景象。

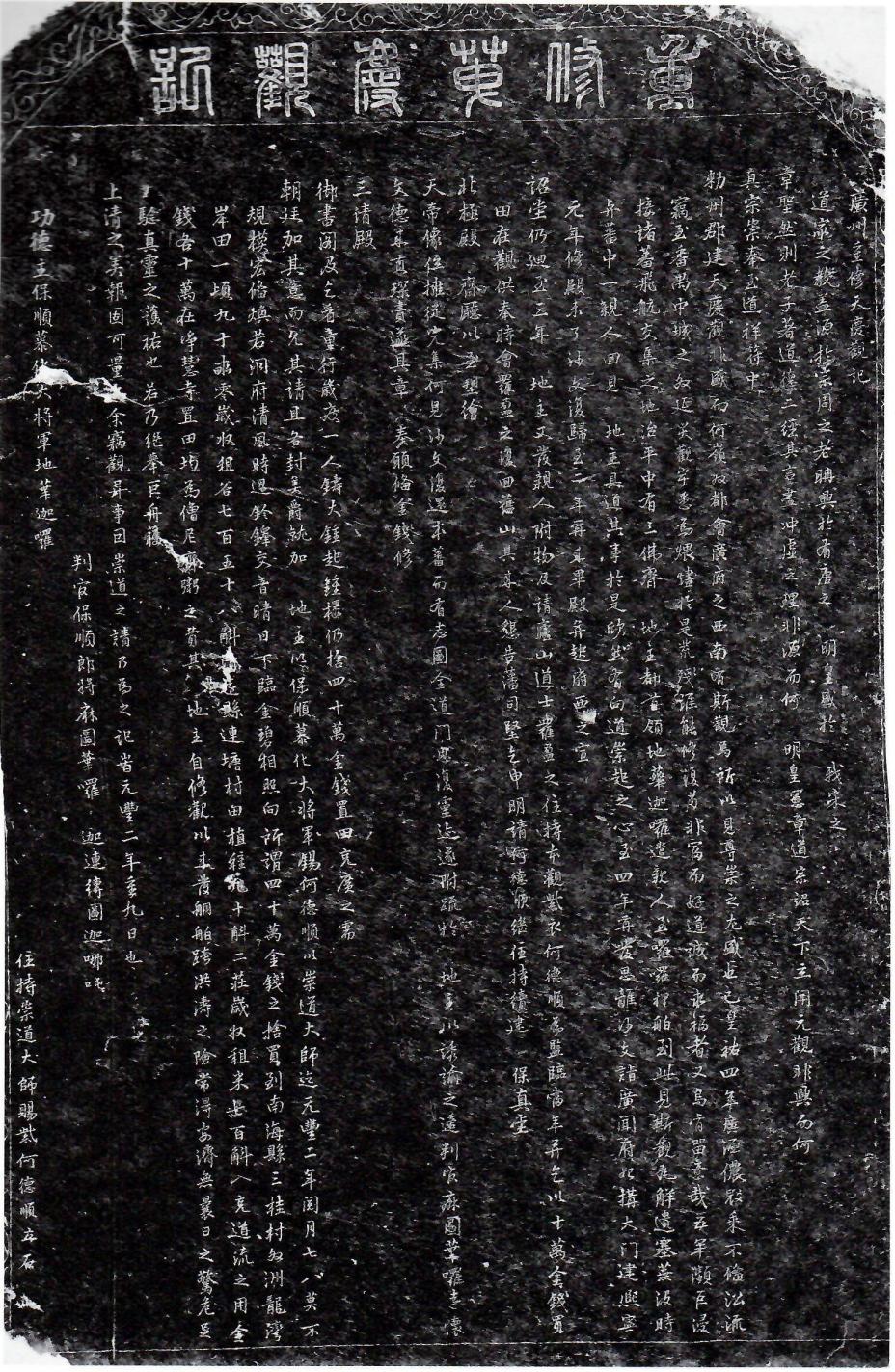

《广州重修天庆观记》碑拓

1987年,“南海I号”在广东下川岛海域被发现,于2007年整体打捞出水。“南海I号”大概于1183年启航,以近18万件(套)的文物遗存实证了宋代海上丝绸贸易的辉煌,并为还原两宋时期的造船史、航海史、物产史、海上丝绸之路贸易史打开了一枚难得的“时间胶囊”。“南海I号”的成功打捞及创新发掘,为世界水下考古提供了全新技术范例,是建设有中国特色、中国风格和中国气派的考古学的重要探索。

德化窑青白釉印花四系罐套装喇叭口瓶

花卉纹带插销金镯

有专家认为,分布在“南海I号”第9号舱和第10号舱中的装淡水或美酒的酱釉大罐,明显产自佛山的宋代窑口。不排除最后装船的铁器也产自佛山。

带耳圜底铁锅

大航海时代来临前夕,两宋的海丝贸易盛况究竟是怎么样的,“南海I号”的前世今生发生过哪些精彩故事?

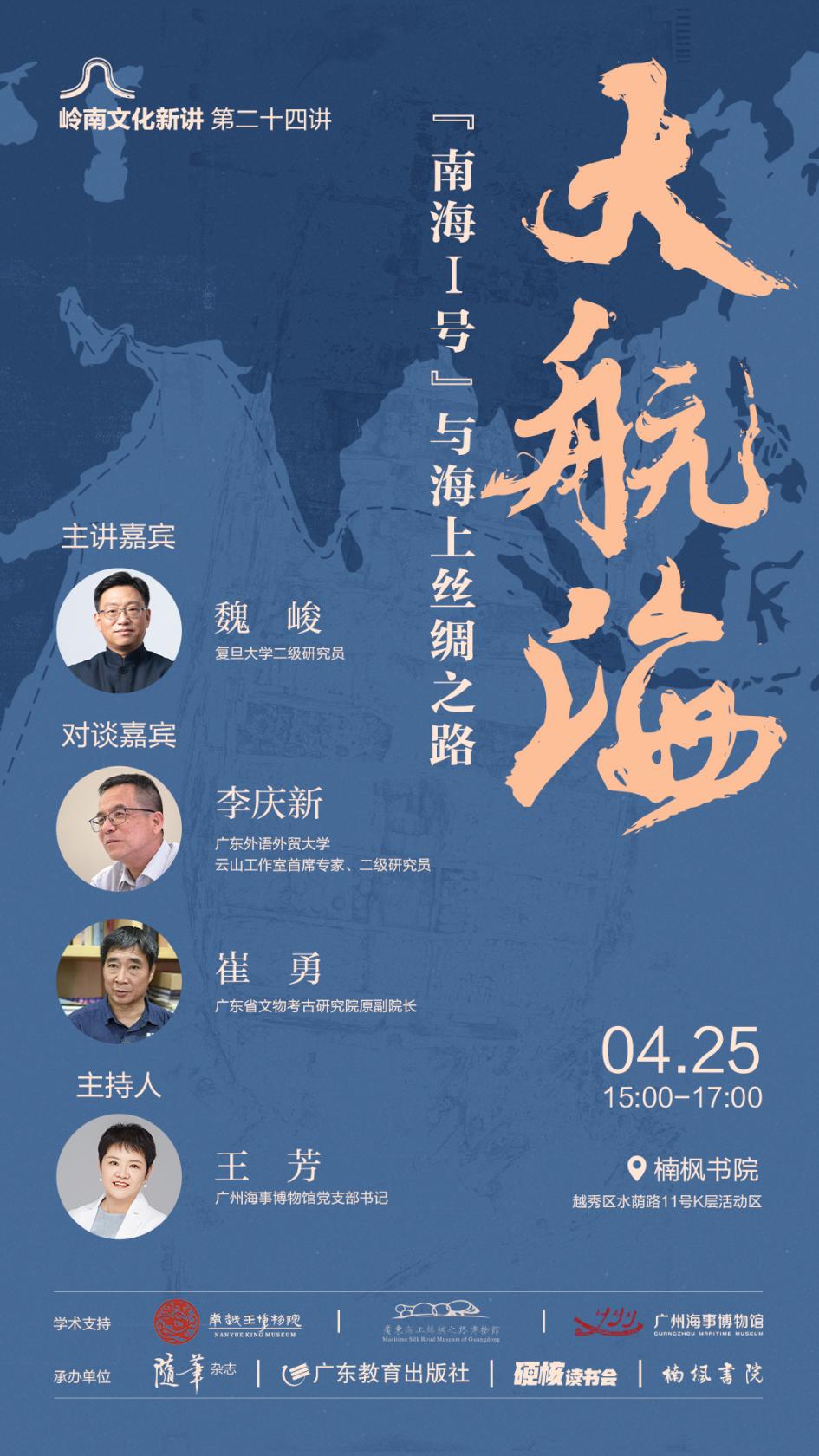

4月25日下午,在楠枫书院举办的岭南文化新讲第24讲——“大航海:‘南海I号’与海上丝绸之路”,为您邀请到复旦大学二级研究员、博士生导师,《“南海I号”船说:从中国水下考古看海上丝绸之路》作者魏峻先生为主讲嘉宾;广东外语外贸大学云山工作室首席专家、二级研究员,中国海外交通史研究会会长,《海洋史研究》主编李庆新先生,以及广东省文物考古研究院原副院长崔勇先生为对谈嘉宾。广州海事博物馆党支部书记王芳女士为活动主持。

他们将从中国水下考古、海洋交运史、文化遗产与文博研究等不同领域为您解惑答疑。

岭南文化新讲第24讲

大航海:“南海I号”与海上丝绸之路

学术支持单位

南越王博物院

广东海上丝绸之路博物馆

广州海事博物馆

承办单位

《随笔》杂志 广东教育出版社 硬核读书会 楠枫书院

时间

2024年4月25日15:00-17:00

地点

楠枫书院

(广州市越秀区水荫路11号)

主讲嘉宾

魏峻

复旦大学二级研究员、《“南海I号”船说:从中国水下考古看海上丝绸之路》作者

对谈嘉宾

李庆新

广东外语外贸大学云山工作室首席专家、二级研究员,中国海外交通史研究会会长,《海洋史研究》主编

崔勇

研究员、广东省文物考古研究院原副院长

主持人

王芳

广州海事博物馆党支部书记、研究员

直播地址

广东海上丝绸之路博物馆视频号

新周刊微博

广东教育出版社视频号

南越王博物院视频号

楠枫书院视频号

广州海事博物馆视频号